|

帘幕后面的灯光落下来,舞台上的木偶就仿佛被注入了生命,伴随着的还有那声声老广东人再熟悉不过的锣鼓声,“笃—撑—查—撑—”,两个木偶手执长枪从不同的角落跳跃而出,他们妆容夸张,戏服华丽,随着舞台旁边时而激昂,时而温婉的粤剧唱腔,或旋转、或跳跃、或刀枪相向……

1995年10月19日香港华山传统木偶粤剧团在元朗厦村太平清醮演出手托木偶戏表演(源于中山三乡木偶戏)

1995年10月19日香港华山传统木偶粤剧团在元朗厦村太平清醮演出手托木偶戏表演(源于中山三乡木偶戏)

这样精彩绝妙的一出便是曾经名扬海外的中山木偶戏。然而,即使是现代土生土长的中山人,也不一定看过这样精彩的木偶戏。若不是市档案馆馆藏的多份文字资料印证着中山木偶戏过去的热闹辉煌,笔者对这民间传统艺术明珠也是一无所知。因为,随着五十年前中山木偶粤剧团的解散,木偶戏在中山几乎已经销声匿迹了。

中山木偶戏的起源与发展

木偶戏旧称“傀儡戏”、“鬼仔戏”,民间又叫它“木头公仔戏”。据《中山市志》记载,中山木偶艺术起源于香山县三乡乌石一带(现中山市三乡镇乌石村)。清道光末期(约1850年),有一名叫奎元的雷州人,流落香山三乡,奎元会唱戏,且善刻木偶,在三乡落户后,就以刻制木偶为生。看着栩栩如生的“木头公仔”,乌石村村民郑金宵及其子郑惠迪对此非常感兴趣,便萌生了兴办木偶戏班的想法。于是发动村民捐资筹措,雇请奎元为其刻制木偶脸谱并教授木偶表演艺术。当时,因村民听不懂奎元所唱的雷州歌调,又从广州、顺德、佛山等地请来粤剧艺人传授粤剧技艺。这就创建了中山历史上的第一个木偶戏班。

当时表演所用的木偶高约一米,光是头部就重约3斤,带上戏服和道具,一个木偶的重量大概5~7斤,三支长竹操纵其头部和双手,因而又叫“三枝竹木偶”。表演时,舞台前后挂上幕帘,舞偶艺人就在中间高举着“演员”,配合曲乐做出各种各样的台步、做手、打斗等动作。事实上,初时的木偶能做出的动作有限,脸谱有限,可谓是“千人一面”,舞台也非常简陋。但是这样简单的木偶戏,在乌石一带依然非常受欢迎。

乌石村的木偶粤剧业务,由郑金宵父子苦心经营了60个年头,其粤曲木偶技艺由其家族后人世代相传。20世纪初,可谓是中山木偶戏的大发展时期,三乡先后出现了“大前程”、“大中兴”、“新中兴”、“大中华”等四个木偶戏班。木偶戏在中山几乎家喻户晓,而郑氏家族的木偶戏更是名扬海外。20世纪30年代,郑氏家族的第四代传人郑宁在传统木偶表演的基础上,不断革新。其创新节目《狮子采青》更让人耳目一新。狮子的摇头、眨眼、跳跃等一系列动作伶俐生动,在紧密的锣鼓配合下,舞着狮子的木偶利落灵巧。1938年,该节目在美国三藩市“华人商会”举办的商业博览会中崭露头角,受到广大海外观众的喜爱,此后还在纽约等地巡回表演,所到之处,无不交口称赞。

中山木偶戏的黄金时期

战乱时期,中山木偶戏一度沉寂,民间的木偶戏班纷纷解散。直至50年代,省文化局派人到三乡整理、发掘民间艺术时,中山木偶戏才得以重绽光彩。1953年,由郑宁带队的民间职业木偶戏团队携经典剧目《狮子采青》,在广东省第一届民间艺术汇演中一举获奖,大受欢迎。之后三乡木偶艺人重整旗鼓,应邀在广州文化公园演出,又到省内各地巡回演出近3年。演出剧目除每场必演的《狮子采青》外,还有《柳毅传书》、《火焰山》、《白蛇传》、《芙蓉仙子》等。1956年,该队为中山县文化科正式建制为集体所有制专业文艺团体,命名为“中山县木偶粤剧团”,此后十年,中山木偶戏迈入了发展传播的黄金时期。

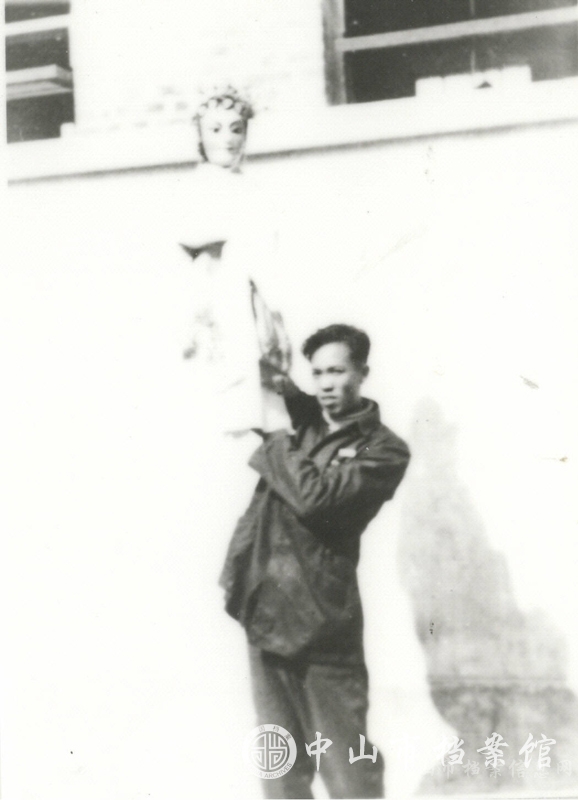

1957年中山三乡木偶剧团在广州文化公园表演,图为剧团成员郑珠手持木偶公仔

1957年中山三乡木偶剧团在广州文化公园表演,图为剧团成员郑珠手持木偶公仔

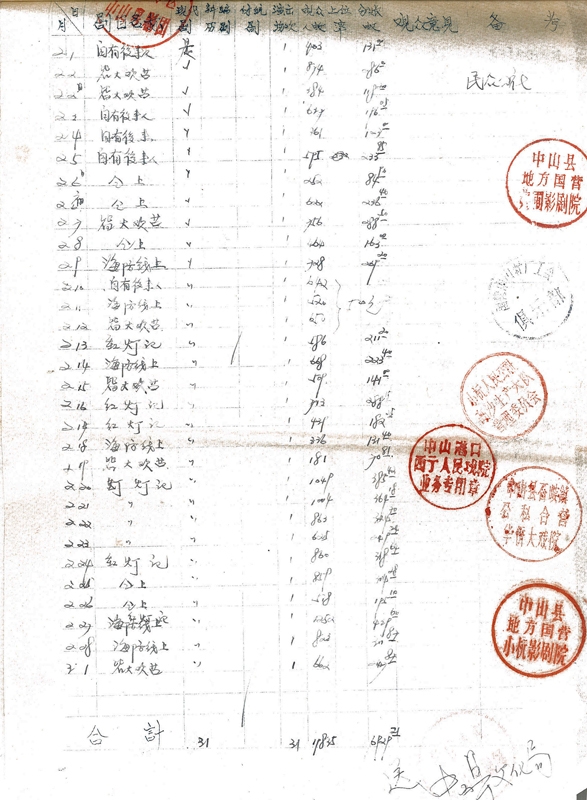

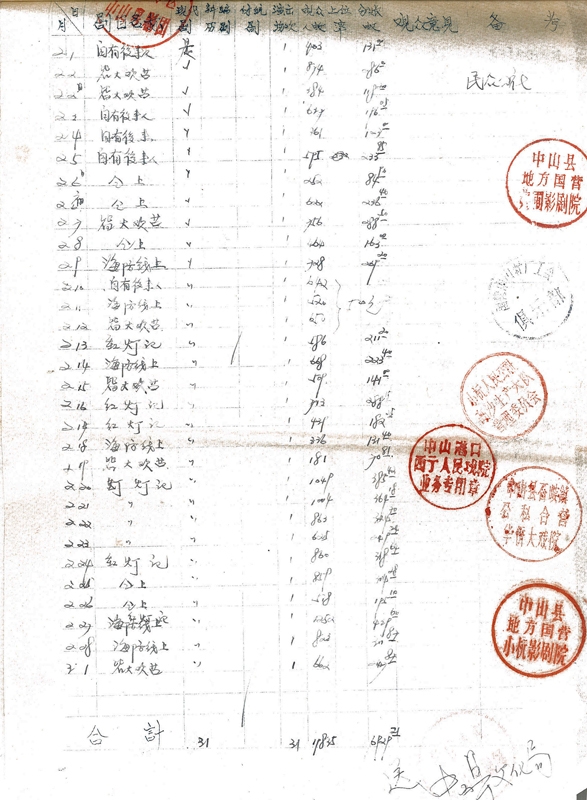

从50年代中到60年代中,木偶的工艺制作水平不断提高,木偶戏不再是“千人一面”,戏班人员以石膏做模,用纸张和浆糊打造更加轻便的木偶面谱,木偶能够眨眼、摇头、口咬东西,如木偶剧《火焰山》中,“孙悟空”能把手中的金箍棒耍得呼啦啦转,加上闪亮的舞台投影,因而演出的效果也更逼真了。剧目方面,在“两百方针”的指导下,中山木偶粤剧团不拘泥于传统木偶戏剧,创作了一系列反映抗战英雄模范的现代剧。馆藏档案《1964年12月至1965年2月中山木偶粤剧团上演剧目月报表》中记载了当时木偶剧团演出的剧目,有《自有后来人》,《海上防线》,《皆大欢喜》等现代剧,当然也有改编的样板戏《红灯记》等,演出地点遍布中山各处,小榄、民众、黄圃、港口等。另在《中山木偶粤剧团1963年工作总结》及《中山木偶粤剧团1964年工作总结》就多次提到《刘文学》一剧,该剧在广州、中山等地连演300多场,观影人数达30万人,盛况空前。三乡革命历史剧《活捉飞天鸭》、生活喜剧《四婶审猪》等也大受群众欢迎。此时的中山木偶粤剧团也从组团时的寥寥数人发展到包括演员、美工、乐手、杂物等三十多人,演出的道具器材等一应俱全,应有尽有。

1964年12月至1965年2月中山木偶粤剧团上演剧目月报表(部分)

1964年12月至1965年2月中山木偶粤剧团上演剧目月报表(部分)

失落的木偶戏

中山木偶粤剧团在建团后的10年中,走遍南粤山村水乡,不畏艰苦,坚持为工农兵服务,为中山县南朗公社榄边民办中学义演筹款等,所到演出之处好评如潮。可惜好景不长,文革前夕,中山木偶粤剧团就被批“用古装背景”、“不讲政治性”、“追求收得”、“追求不健康情调”等问题严重。剧团在社教运动及文革的压力下又坚持了四年,期间剧团人员逐渐离散,改演、停演等情况时有发生,演出场次逐年下降。直至1968年,中山木偶粤剧团再次被指“宣传封建迷信,迷惑观众”、“丑化英雄形象”而被强行解散,此后,在中山再难见到木偶戏。

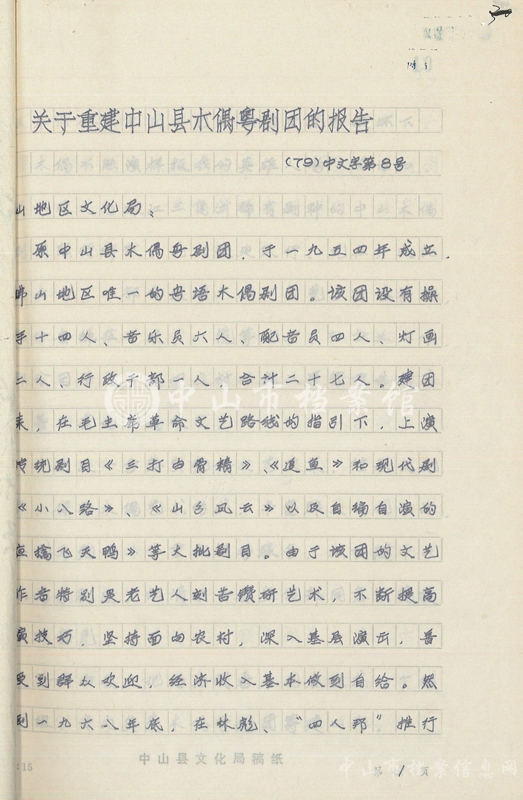

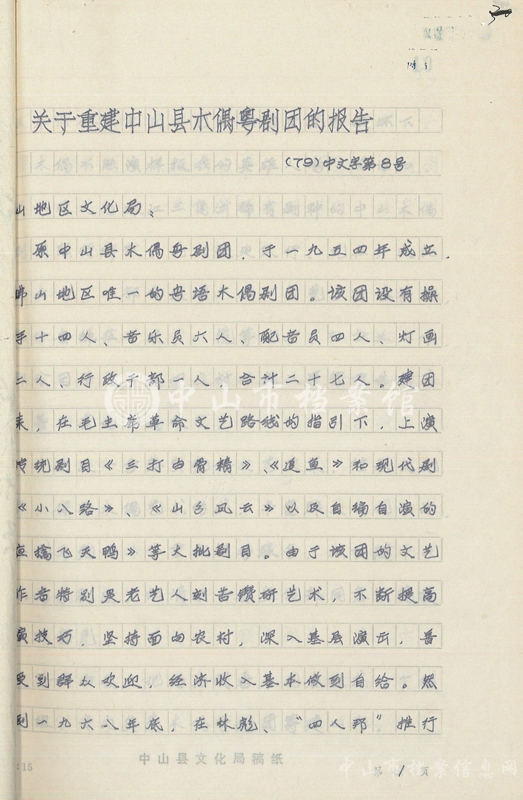

文革结束后,1979年,中山县文化局向上级递交《关于重建中山县木偶粤剧团的报告》,有意重组中山县木偶粤剧团,计划动员原木偶粤剧团尚能继续从事演出工作的人员归队,拟请时年72岁的老艺人郑宁和60岁的胡业担任教师,只可惜由于种种原因,中山木偶戏并未能再次与观众见面。

1979年《关于重组中山木偶粤剧团的报告》(部分)

1979年《关于重组中山木偶粤剧团的报告》(部分)

1989年,原中山木偶粤剧团成员郑珠移居香港。因难舍木偶戏技艺,于是把记忆中小雅山房、三乡木偶一一整理成文字,四处寻访流失至香港的三乡木偶戏道具及资料,并把相关照片等资料捐赠给中山市档案馆,甚至亲自录制《中国传统木偶粤剧表演》、《锣鼓经单人敲击法》等视频,意在传承和保护这项历史悠久的民间传统戏剧技艺。在中山濒临失传的木偶戏在香港得到了珍视和发扬,郑珠老人亦经常受邀到香港中文大学、香港历史博物馆讲授木偶戏剧艺术。

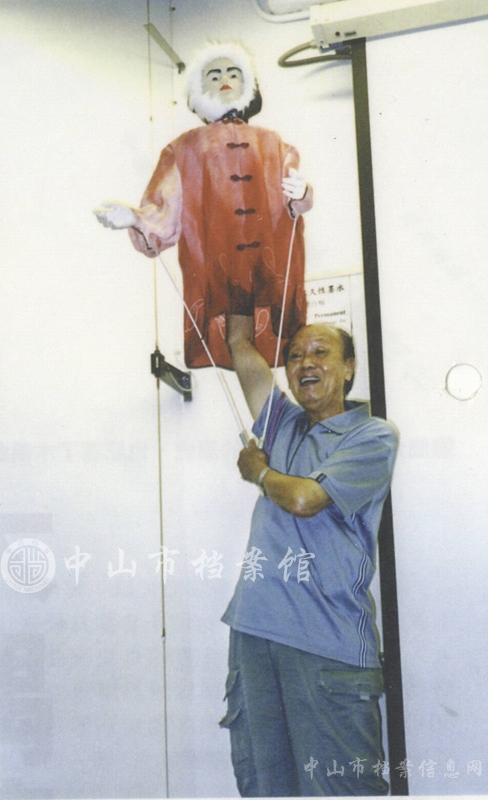

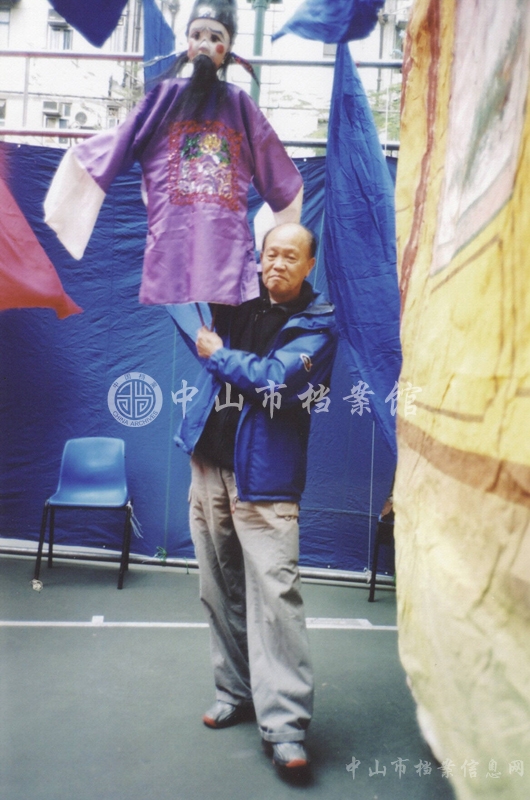

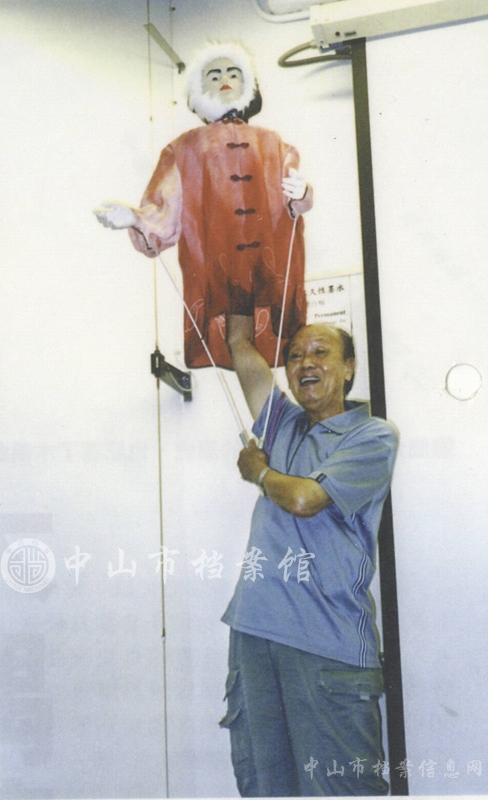

郑珠在香港中文大学讲解木偶操作

郑珠在香港中文大学讲解木偶操作

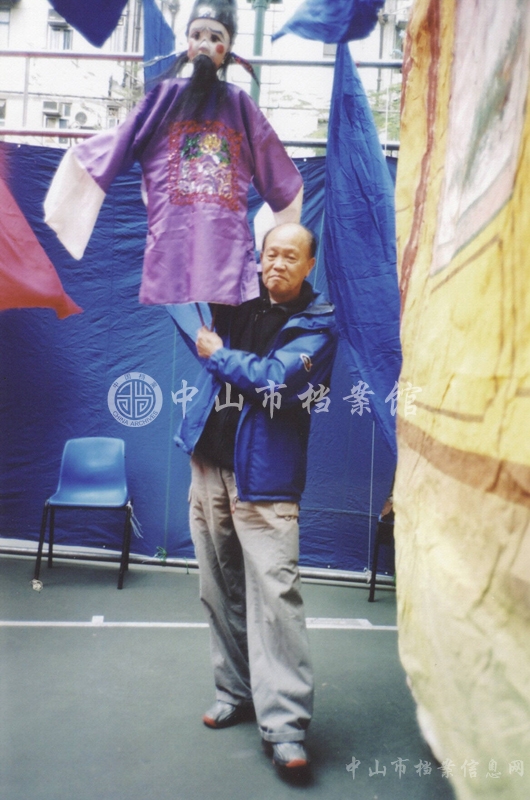

香港华山传统木偶粤剧团在香港的公园表演,郑珠手持中山三乡木偶

香港华山传统木偶粤剧团在香港的公园表演,郑珠手持中山三乡木偶

1990年,市文化局同意三乡文化站递交的申请,成立中山(荣华)木偶粤剧团。该剧团属业余演出队,并排练了《帝女花》、《胡不归》、《刁蛮公主戆驸马》等剧,但传播影响不大。

21世纪初,散居在港澳的老艺人回乡过节,把散落在港澳的部分木偶陆续送回家乡,引起了媒体的关注,终于才揭开了中山木偶戏历史的扉页。近些年来,中山木偶戏的历史偶尔能出现在各媒体的视窗当中,但是五十年的风霜雨雪,木偶好不容易回家了,却由于断层太久,资料散失、技艺失传,木偶戏依然面临着后继无人、难以生存的困境,实在令人惋惜。

曾经的辉煌早已不在,静静陈列在博物馆的木偶,它们的妆容依然精致,服饰华丽,橱窗外的人们可曾想到,它们的面容和身姿或许只有在舞台上才会更加地生动、闪亮……

注:部分资料来自《百年浮沉三乡木偶》(刊载于《文化中山》)

|