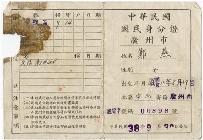

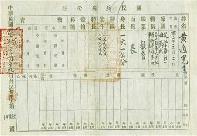

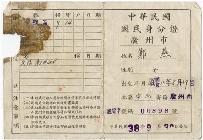

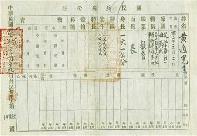

▲中山市档案馆馆藏的国民身份证(反面) ▲中山市档案馆馆藏的国民身份证正面 ▲中山市档案馆馆藏的国民兵身份证

▲中山市档案馆馆藏的国民身份证(反面) ▲中山市档案馆馆藏的国民身份证正面 ▲中山市档案馆馆藏的国民兵身份证 身份证,顾名思义,个人的身份证明。在我国,它是一个人最基本的证件,是公民的社会符号,一个成年人在社会上如果没有身份证,将寸步难行。身份证,方寸之间大乾坤。

1984年,我国开始试行居民身份证制度,人们分期分批领到了被称为“第一代”的身份证。10年后,《中华人民共和国居民身份证法》颁布施行,并同时换发嵌有记录居民身份信息芯片的第二代身份证。到2008年,第二代身份证将全面取代第一代身份证。

其实,身份证并非是建国后才出现的新生事物。早在隋唐时代,就存在用以证明官员身份的随身佩带的“鱼符”。到民国时期,身份证制度日趋完善,使用更加广泛。

雏形:国民兵役证与国民兵身份证

1939年,民国政府颁发了《国民兵役证施行办法》,规定适龄服役男子(俗称“壮丁”)必须办理“国民兵役证”,这应该是民国政府实行身份证制度的雏形。

1941年,为进一步加强对壮丁的管理,便于户口调查,民国政府又颁发了《国民兵身份证暂行条例》,规定凡年满18岁至45岁的役龄男子(必要时可前后各延伸5年,即13岁至50岁),必须领取国民兵身份证。翌年,广东省政府颁布了《广东省国民兵身份证实施细则》。

国民兵身份证由正证和副证组成,正副证均填有持证人的详细信息。正证由国民兵乡镇队部统一保管,副证由本人随身携带,以随时接受检查。

由于当时拍照技术未普及,照相是奢侈的消费,普通老百姓一般消费不起,因此,国民兵身份证就用面貌形状、特殊标记、指纹特征这些反映个人特点的形象记录来代替照片。为保证指纹记录的规范和准确,1942年,广东省政府专门颁发了《国民兵身份证指纹识别法》,规定指纹分“箕”“斗”两类,分别用“X”和“○”表示。记录指纹时由左到右自大拇指起数至小拇指,十个手指的指纹均要标识,如“左○○○○X,右○○X○X”。

推进:民国中山县政府对国民兵身份证的发放

根据《广东省国民兵身份证实施细则》的规定,民国中山县政府将领取国民兵身份证的人员范围扩大至年满13岁至50岁的男子,并匡算出全县386个乡镇,制发国民兵身份证的经费总预算为20335元,包括宣传费150元、国民兵调查册及出入境登记簿费175元、盘查哨、清查队旗帜袖章费3860元、身份证保管箱费15440元、备役干部证保管箱费60元、国民兵名簿费400元、预备金250元。

为推进国民兵身份证的发放,中山县政府进行了大量的宣传工作,制定了一系列工作计划,要求在1942年10月14日前完成发放工作。但是,由于牵涉面广,工作量大,期限之内,未能完成任务。为此,1942年11月24日,中山县政府发出通知,强调必须尽快完成国民兵身份证的制发任务,如有违延,依法严惩。

成型:国民身份证

1931年,民国政府颁布了《户籍法》,规定要开展户籍登记和户口调查,用以掌握各地人口分布情况。实施国民兵身份证几年后的1946年,民国政府颁布了《修正户籍法》,明确提出“已办户籍登记之地方得制发国民身份证”。同年6月,行政院颁布了《户籍法施行细则》,对国民身份证的有关事项做出了具体规定。

由于国民兵身份证已实施了数年,在证件颁发、使用、保管、检查、处罚等方面都有了较为详尽的规定,形成了较为完备的管理体系,各级机构有了实际的操作经验,这些都为全面推行国民身份证打下了基础。

虽然“国民身份证”与“国民兵身份证”只是一字之差,但两者的区别还是比较大的。

首先是使用目的和范围。国民兵身份证只限于役龄男子使用,主要用于掌握“壮丁”的情况及其行踪。国民身份证则规定年满18岁的男女均要领取身份证,未满18岁的,经申请批准后也可领取,大大扩大了使用范围,目的要掌握全国所有成年人的情况。

二是外在形式。国民兵身份证含正、副证,幅面较大; 国民身份证只有一证,为可对折的4页,对折后高约10.5厘米,宽约7.5厘米,和现今的各种“会员证”相若,大小更适于随身携带。

三是内容事项。除基本项目外,国民身份证还要求填写本籍、寄籍、国民义务劳动(工作地点、日期、证明长官)、公民资格(宣誓地点、宣誓日期)等,相比之下,国民身份证比国民兵身份证更为详尽地记录个人信息。

四是管理模式。国民兵身份证主要由军队及兵役机构制发, 正副证的内容因应持证人的迁徙而变化。国民身份证由政府制发,除损毁、丢失、漏发等须补发外,无需定期换发,且全国有效,不必随地换发。另外,国民身份证不得带入“匪”区(革命武装根据地、解放区),以防止“奸匪”(我革命武装力量)利用身份证作掩护开展工作。

链接:

民国中山县政府对国民身份证的管理

一、提高收费标准

民国政府的《户籍法施行细则》规定,国民身份证的工本费是50-100元,“赤贫者免收”。另有内政部文件规定,如收工本费需超过100元的,可提送参议会审议决定。中山县政府据此订立本县的国民身份证工本费为5000元,是中央政府规定的收费上限的50倍!如此收费水平,如果不属于“乱收费”,则可以想见当时中山的社会经济发展已远远高于全国平均水平。不仅如此,更有提案提出,由于中山5000元面额的钞票短缺,难以找赎,要求干脆把身份证工本费改为10000元,以免去找赎的麻烦。不过经搜索中山市档案馆的民国政府档案,没发现提案得以通过的证据。

1947年11月30日,中山县政府发出丁户字第643号文,将国民身份证工本费调整为500元。调整后的收费是原来的十分之一,但仍然是国家规定的最高限额的5倍。当时政府收费的“自由量裁度”之高、变化幅度之大、变化速度之快,令人咋舌。

二、加强检查管制

为推进国民身份证的发放,及时发现为逃避兵役而不领证、冒领证、造假证等问题,防止革命人士进入境内,中山县政府极为注重开展身份证检查工作。1947年7月,县政府颁发了《中山县各乡镇检查国民身份证暂行办法》。

身份证检查分定期检查和流动检查两种,由各乡镇组织每队不少于3人的若干个检查队实施。定期检查每月两次,分别于10日和25日进行,流动检查时间自定,但每月不少于4次;检查对象为18岁以上人士;检查地点要求选择交通要道及车站、码头等人流密集之处,必要时可按户检查。办法规定各乡镇所辖境内的旅店、公共汽车、轮船等,都要凭身份证始准留宿和售票,违者经理及司理将受惩罚。

检查办法发出后,各乡镇马上行动。石岐镇为了实施8月25日的第一次定期检查,隆重其事,专门于8月14日召集有关部门在石岐镇公所礼堂召开了座谈会,并形成了会议记录。座谈会参加者有县政府指导员孙庆南、石岐镇长麦孔檀、保警队部崔护、警察局黎勇潜,会议记录人庞达贤。会议就身份证检查的时间、地点、人员组成等问题进行了讨论,最后形成决议:组成4支检查队,每队3人,包括1名政府职员和2名警士。检查从8月25日上午10时开始,检查地点定在石岐东门的学宫前,南门的车路口与三级石交界处,西门的天字码头,北门的维新街口。

三、严控流向“匪”区

由于国民身份证制度的实行,特别是身份证不准带往解放区根据地的规定,我革命武装力量的行动受到牵制。为了便于开展斗争,我方人员想方设法搞来身份证以作掩护。针对这一情况,1948年7月3日,民国政府颁发了《动员戡乱时期制发国民身份证实施办法》,中山县政府于当年9月10日转发了该办法。

办法主要加大了办证的力度,加强身份证辨别身份的功能,严格控制身份证流向解放区或被我革命武装力量获得。如办法规定,凡未办理身份证的要在户籍登记后三个月内完成办理;流动人口和被判处徒刑在执行期间者,不得发给身份证;原则上办证者一律都要张贴相片,照相确实存在困难的才可暂时用指纹代替(过去是可以自由选择的);身份证一律不准携往“匪”区,违者收缴证件并给予处罚;已发身份证的区域如被“匪”占据,区内已发放的身份证全数作废,已印制但尚未发出的身份证如被“匪”劫,也应作废;伪造、变造、出卖、转借、冒领身份证者,送司法机关处置。

配合办法的实施,1948年11月17日,中山县政府又出台了《中山县国民身份证检查办法》,取代了上一年才颁发的《中山县各乡镇检查国民身份证暂行办法》。如果说1947年的检查目的主要是促使身份证的全面发放,防止人民逃避兵役,则1948年的检查目的主要是打击我革命力量。

四、查处制假贩假

除了我革命武装力量出于斗争需要而使用假身份证来掩护身份外,民间为牟利而制造假身份证的现象十分猖獗。其实,从上述提及的多个法规条例中可以看到,国民党政府对身份证的制假贩假早有预料,也有所防备,但受利益驱使,民间造假现象屡禁不止。1949年4月12日,中山县政府转发了省政府一份文件,通报深圳宝安的一起身份证造假事件。文称经线人协助侦查,查获制售假身份证的歹徒邓国基。此人伪造宝安县政府大印、图章,制造假身份证一百多张,以每张港币5元的价钱出售。文件要求各地各机构要严密防范,认真查处。

但是,几个月后,国民党政府还没来得及“肃整”秩序,就被历史的洪流推倒,败退台岛,大陆“国民身份证”也随之退出历史舞台。

|