|

《香山文化——历史投影与现实镜像》自5月出版以来,香山文化研究就如火如荼,这是文化建设的大好形势。研究文化自然涉及历史,而《香山明清档案辑录》又应运而生,及时面世,相得益彰,而文体一今一古,现代文化与古代文化千差万别,阅读历史资料,难免出现今人所不理解的“拦路虎”。如清代官职的总督、巡抚、将军、布政使、按察使、知县、县丞……朝廷选拔人才的科举制度的县试、府试、院试、乡试、会试、殿试、童生、贡院、举人、贡士、进士、状元、榜眼、探花等等,都是较常出现的,对于其含义如何,或是不明所以,或是一知半解,这都给理解全文多少打了折扣。有鉴于此,思作扫路之举,曾查阅资料,得其梗概,大有裨益,兹录之以供同好。

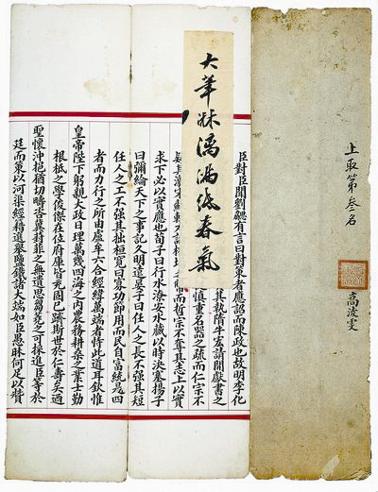

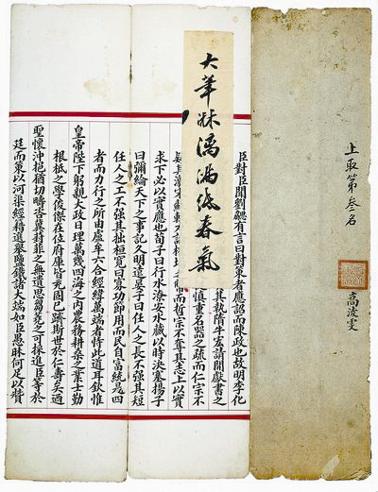

古代状元画像 古代状元策

科举制度 封建王朝设科考试选拔官吏的制度,因分科取士而得名。明清两朝的经义,以《四书》、《五经》的文句为题,规定文章的格式为八股文。清光绪二十四年(1898年)因实行“百日维新”而一度改变科举办法,废止八股。变法失败后复旧。光绪三十一年(1905年)推行学校教育,科举制度废除。

童生 明清两代取得生员(秀才)资格入学考试的人的称呼。

县试 清代由各县县官主持的考试。试期多在二月,应试者向本县礼房报名,填写姓名、籍贯、年岁、三代履历,并取得本县廪生保结。一般考五场,分别为试八股文、试帖诗、经论、律赋等。事实上第一场取录后便有参加上一级府试的资格。

府试 经过县试后录取的士子参加管辖县的府(或直隶州、厅)的考试,试期多在四月,报名手续与县试略同,府试录取后,便有参加上一级院试的资格。

院试 清代由各省学政主持的考试,因学政称提督学院,故称院试,报名手续与县、府试略同,被录取的生员,分别是入府、县学宫,称为入学,接受学宫教官的月课和考校。

秀才 别称“茂才”。本是优秀人才的通称。汉代后成为荐举人才科目之一。唐代初设秀才科,后渐废去,明清两代,府、州、县学的童生也称秀才。

乡试 明清两代,正式的科举考试分为三级:一乡试、二会试、三殿试。乡试是每三年一次在京城和各省城举行的考试,由皇帝派遣正副主考官主持。参加乡试的是通过本省学政巡回科考、成绩优良的秀才。逢子、午、卯、酉年为正科,如遇庆典,加科称为恩科,考中的称为举人,第一名称解元。乡试又称为“大比”,时为八月,又称“秋试”、“秋闱”。

会试 明清两代,每三年一次在京城举行的考试。乡试后第二年春天在礼部举行,由皇帝特派正副总裁主考官主持,辰、戌、丑、未年会试,分三场为正科,如果乡试有恩科,次年也有会试,称会试恩科。会试于二月,因而称“春试”、“春闱”,考中的称为“贡士”,有资格参加殿试,第一名称为会元。

殿试 会试之后由皇帝对会试取录的贡士在殿廷上亲自策问的考试,也称“廷试”。殿试始于唐代武则天时;殿试后将进士分为五甲之制开始于宋代太平兴国八年;分三甲及一甲只限三人,开始于元代顺帝时。明清两代沿袭,成为定制。一甲三名赐进士及第,第一名称状元(也叫殿元),第二名称榜眼,第三名称探花,合称“三鼎甲”;二甲赐进士出身,第一名称传胪;三甲赐同进士出身。状元、榜眼、探花三称始于唐代,传胪之称始于宋代。

贡院 明清两代举行乡试、会试的场所。

两榜 科举制度,由举人考取进士的别称。举人为乙榜,进士为甲榜。

状元 科举考试,以名列第一者为元,乡试第一称解元,会试第一称会元,殿试第一称状元。唐代举人赴京应礼部试,必须投状(陈述文书),因此称第一名为状头,才有状元之称,状元授翰林院修撰,后世沿袭不改。

榜眼 殿试一甲第二名称榜眼。北宋初期,殿试录取一甲第二、三名都称榜眼,意指榜中双眼。明清两代专指第二名,第三名称探花。

探花 殿试一甲第三名称探花。唐代进士曲江杏园初宴,称“探花宴”,以同榜俊秀少年进士二三人为探花使,遍游名园,探采名花,探花之名始于此。

鼎甲 状元、榜眼、探花三名的总称。鼎有三足,一甲共三名,故有鼎甲之称。

进士 意即贡举的人员。凡是举人会试考中者为贡士,由贡士殿试录取者为进士。

举人 原指被推举之人,明清两代为乡试考中者的专称,作为一种出身资格。

贡生 科举制度童生(秀才)一般隶属本府、州、县学的,若考选升入京师国子监读书,就不再是当地的生员,而称为贡生,意思是以人才贡献给皇帝。明清两代贡生有多种不同名目。

武科 专门为选拔武官而设的科目,唐代始设武举。

此外,科举制度还有繁多的项目,就不一一列举了。

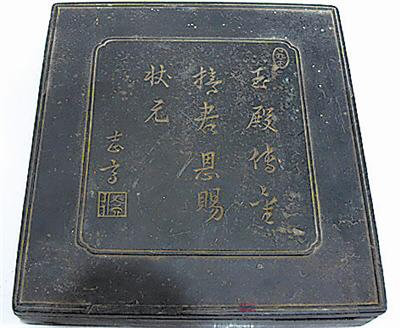

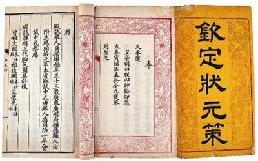

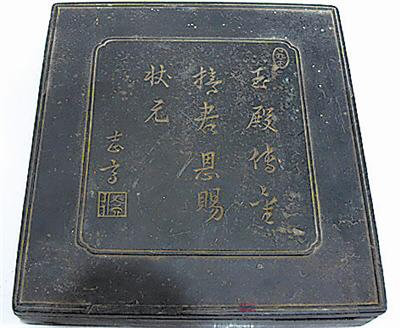

古代科举试卷 古代状元砚

古代科举试卷 古代状元砚

2006年9月16日《中山日报》“香山”版曾刊登了介绍清代香山名人曾望颜的文章。曾望颜以殿试二甲入仕,先后任庶吉士、翰林院编修、江南道监察御史、河南道事、山西道事、刑部给事中、户部给事中、光禄寺少卿、太常寺少卿、顺天府尹、福建布政使、福建巡抚、闽浙总督、四川总督、内阁侍讲学士等官职。

兹据所知,注释如下。

翰林 翰林院翰林是官名,原指文翰荟萃之所在。翰林院是官署名,唐代初置,本为各种文艺技术内廷供奉之处,明清以翰林院为“储才”之地,在科举考试中选拔一部分人入院为翰林官。清代沿用明代制度,设置翰林院,主管编修国史,记载皇帝言行起居注,进讲经史,以及草拟有关典礼文件,其长官为掌院学士,以大臣充任,属官有侍读学士、侍讲学士、侍读、侍讲、修撰、编修、检讨和庶吉士等,统称翰林。

殿试朝考后,新进士授翰林院庶吉士,在院学习三年,期满优者留院为编修、检讨,其余分别授官。留院者升迁较速,清代大臣多出此途。曾望颜的入仕,也不例外。

监察御史 官名。职掌分察百僚、巡按郡县,纠视刑狱,肃整朝仪,品秩低而权限广。明清两代,监察御史分道负责,因而分别冠以其道地名。如曾望颜曾任监察御史河南和山西道事。

给事中 官名。古代朝廷中央设立六部管理全国大事,即吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部,各部长官称尚书,副长官称侍郎,下设给事中若干人,抄发章疏,稽察违误,权力甚重,同有建言及进谏的责任。

光禄寺、太常寺少卿。 “寺”是古代官署名。光禄寺专管皇室酒醴膳馐,太常寺为司祭祀礼乐,兼掌选试博士的官署。卿是官名,少卿是正卿之下的职位。

顺天府尹 顺天是旧府名,辖地比今北京市还大。“尹”是官名,顺天府长官之意。

布政使 官名,清代正式定为督,抚属官,专管一省的财赋和人事,与专属刑名的按察使并称两司。

巡抚 与总督同为地方最高长官,总揽一省军事、吏治、刑狱等,地位略次于总督,从二品。

总督 清代正式以总督为地方最高长官,辖一省或二三省,总理军民要政,为正二品官,加尚书衔者为从一品。但事实上总督兼兵部(清末改陆军部)尚书及都察院右都御史衔已成定例。

|