|

曾望颜为石岐西山寺所题写的山门:“西山第一峰”。

(该图片由中山市档案馆提供)

◆曾望颜,一个对石岐人来说无比熟悉的名字。他是香山员峰人,为孔子学生曾子的后裔;他善诗文,工书画,笔下兰石极秀劲之致;他集道光、咸丰、同治三朝荣宠于一身,从此铁肩担道义,再无返顾。

曾望颜(1790—1870),字瞻孔,号卓如,香山员峰人,随父富业学馆启蒙,以童生试获首名补入邑学,嘉庆二十四年(1819年)已卯科以第十七名中举,道光二年(1822年)以壬午科殿试二甲第十名入仕,选庶吉士,授翰林院编修,旋补用江南道监察御史,署河南道事,掌山西道事,转授刑部给事中,兼署户部给事中,迁任光禄寺少卿、太常寺少卿,晋顺天府尹,擢福建布政使,护理福建巡抚,代办闽浙总督,调署四川总督。同治四年(1865年),又被召入京授内阁侍读学士。后以年老辞官归粤,同治九年(1870年)卒于城南里第,年八十有一。

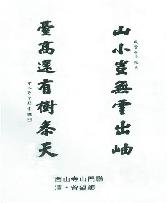

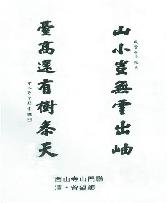

道光二十三年(1843年),曾望颜自福建解职返乡,倡议并捐资重建了香山铁城西山仁寿寺(今石岐西山寺)。除重建碑文及“西山第一峰”山门外,他还为该寺题写了楹联:山小岂无云出岫,台高还有树参天。曾望颜曾在此处攻读诗书,而后入仕,虽数经沉浮,终不改雄心,此联即为其明志之作。

两广总督林则徐等奏复曾望颜条陈封关禁海事宜折。

(该图片由中山市档案馆提供)

政绩:立脚怕随流俗转 留心学到古人难

曾望颜一生刚正严毅,铁骨铮铮,知而无不为,时称为“曾铁面”。时任户部尚书英和、吏部侍郎汤金钊为之评曰:“此必能自立,不肯苟徇流俗者”。道光十五年(1835年),曾望颜所上奏的整饬科场十四条为道光帝所采纳,而得任光禄寺少卿、太常寺少卿等职。其任京卿时,“遇事敢言、指陈晓畅”,而深得道光等帝所器重;而身处地方,则是赤心向公,励精图治,更是为地方百姓所拥戴。

咸丰六年十二月(1856年),曾望颜被任命为陕西巡抚,以救弊补偏为急务。至咸丰九年(1859年)转署四川总督,其在陕两年,整顿戎政,实行保甲,修筑寨堡,擒治流匪,社会民生得以稳定;又以“汉、回皆国家赤子,只分曲直,何分彼此治之”,化解汉、回诉讼纷争,并斩杀汉人巨恶,回人皆谓:“自林文忠后仅见此人,我虽与汉人世仇,但曾抚军在,不可生事负恩德”,民族关系遂逐渐平和。及至光绪六年(1880年),甘陕总督左宗棠以曾望颜在陕两年政绩卓著、陕民感慕而奏准在国史馆为其立传,并建立专祠,以供后人仰止。

曾望颜以清正廉明自持,“勤于官事,校簿书恒至夜分,服饰一如秀才时”。其数次被贬,乃因“性过刚,故不合时宜”。其中年后作有一联“立脚怕随流俗转,留心学到古人难”流传至今,实为其从政数十年之最佳写照。

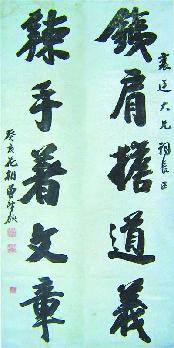

曾望颜于同治二年(1863年)为襄廷所撰一联:铁肩担道义,辣手著文章。

争论:铁肩担道义 辣手著文章

道光年间,是中国及其民众由封闭狭隘逐渐走向豁然自由的关键性年代。在那个年代,中华数千年的本土文化与西方外来的科技文明进行了最直接最全面的碰撞和交锋,新或旧、取或舍、破或立乃至放或禁,都成为争论的焦点。在这些争论中,曾望颜站在了保守的一边,一肩担道义,一手著文章,为维护中华本土文化及统治的相对纯粹而勉力相争。

道光十八年四月二十二日(1838年5月15日),吏科给事中陶士霖上《奏请敕将囤贩吸食鸦片之犯议加重典以除积弊而保民生折》一折奏请查禁鸦片,认为“非议以重刑不能挽此积重之习”,“将囤贩、吸食鸦片各条例从重议加罪名”。这是鸦片严禁论的首发者。至道光十八年闰四月初十日,鸿胪寺卿黄爵滋向道光帝呈进了著名的《请严塞漏卮以培国本折》,陈述鸦片的流毒祸害,反对弛禁,主张严禁,并“重治吸食”。道光帝当天即谕令盛京、吉林、黑龙江将军及全国各省督抚,对黄爵滋所奏“各抒所见,妥议章程,迅速具奏”,从而展开了一场全国性的禁烟大讨论,也把鸦片战争前的全国禁烟运动推向了最高潮。道光十九年五月初五日(1839年6月15日),道光皇帝批准颁布了由军机大臣、大学士敬敏等会议草拟的《严禁鸦片章程》,严禁鸦片从此成为清政府的最高决策,并以法律形式规定下来。

可以说,将严禁鸦片以最高决策的形式规定下来,全国范围内高压遏制鸦片的流毒,不失为清朝统治者的一种英明手段。但是,如果因为严禁鸦片而闭关绝市,则是一种因噎废食的做法。因此,在鸦片严禁派内部又出现了闭关禁海绝市和保护合法贸易之间的争论,其中最突出者为曾望颜和林则徐的“御前之争”。

林则徐(1785-1850),字少穆,福建侯官(今福州市)人,嘉庆十六年(1811年)中进士,选庶吉士,三年后散馆授职编修,在长达数十年的宦海生涯中,他做过浙江道员,江苏巡抚等官。他关心社群民生,刻苦自恃,锐志兴利除弊,一时贤名满天下。

由《香山明清档案辑录》有关史料可知,道光十九年十二月十一日(1840年1月15日),曾望颜呈上了关于奏请封关禁海并将澳夷互市货物定以限制的条陈,提出“制夷要策首在封关”,且“封关之后海禁宜严”,“除口内往来船只不禁外,其余大小民船,概令不准出海,即素以捕鱼为生者,亦止许在附近海内捕取”,所有对外贸易均应断绝,“无论何国,不准通商”。清廷将此奏折下发广东大吏议奏。道光二十年三月二十六日(1840年4月27日),林则徐联同广东巡抚怡良、水师提督关天培等人上了著名的《复议曾望颜条陈封关禁海事宜折》,奏驳曾望卿的主张:首先要区别对待对外贸易,不宜“概断各国贸易”,应“以夷治夷”,“使其相间相睽,以彼此之离心,各输忱而内向。”其次,“惟是大海茫茫,四通八达,鸦片断与不断,转不在乎关之封与不封。”最后,禁绝出海也是不明智的,“缘广东民人,以海面为生者,尤倍于陆地,故有‘渔七耕三’之说,又有‘三山六海’之谣,若一概不准其出洋,其势即不可以终日。”在这本奏折上,林则徐严禁鸦片并保护合法贸易的思想表露无遗,对曾望颜封关禁海这一主张进行了毫无保留的批驳。然而,随着虎门销烟后中英关系的日趋紧张,道光帝最终下令完全断绝了中英贸易,而后鸦片战争接踵而来,中国再次坐失扭转局势继而奋起之良机。

鸦片战争是自古未有的巨变。在鸦片战争中,西方诸国以“鸦片”和“大炮”两种不文明的手段,强行打开了中国落后和封闭的大门,而使中国社会各阶层陷于痛苦、迷惘和困顿。终道光朝三十年,处处充斥着鸦片、掠夺、斗争、变革及妥协的气息。面对道光年间西力东渐的威胁,既有林则徐等应变图新者主张师夷长技,变古便民,亦有如曾望颜等封建守旧派主张闭关自守,禁绝外贸。尽管其主张是对立的,智愚迥异,但毕竟都是民族危难时忧患意识的集中体现。“铁肩担道义,辣手著文章”一联乃曾望颜于同治二年(1863年)为襄廷所撰,也恰恰写实了其本人在那烽火岁月里为自身所坚持的道义而呼吁奔走的心情,豪迈气概,一览无遗。

曾望颜为石岐西山寺所题写的山门联:山小岂无云出岫,台高还有树参天。

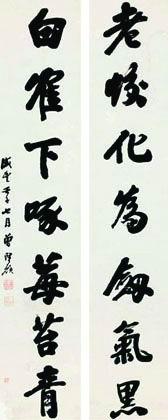

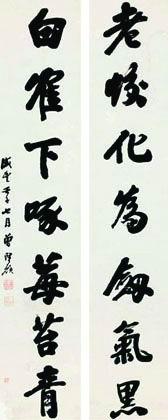

曾望颜的行楷七言联:老蛟化为剑气黑,白鹤下啄莓苔青。

曾望颜的行楷七言联:老蛟化为剑气黑,白鹤下啄莓苔青。结语:三万里河东入海 五千仞岳上摩天

在中国走向近代化、融入世界大潮的过程中,上至整个中国社会大环境,下至哺育了曾望颜及百年后一代民主革命斗士孙中山的香山地区,都是在其无数子民前赴后继的探索、奔走、实践中,在经历了痛苦、迷惘、困顿后,才最终打破闭关锁国的格局,走出封建闭塞的樊笼。如同三万里河东入海,好似五千仞岳上摩天。也许,有的因包容和开放而得以流芳千古,如林则徐;有的因抗拒和封闭而为历史所湮没,如曾望颜。历史有其自身的逻辑,将平等地看待每个人。但中国亦正是在此一路坎坷、一路风雨中举步前进。时至今日,我们不应忘却如曾望颜等人留给我们的背影。

|